社内の情報共有がうまくいかず、同じ質問や作業が繰り返されていませんか?そのような課題を解決するのが社内wikiツールです。

ナレッジやノウハウを一元化し蓄積や共有できるため、業務の属人化を防ぎ、生産性向上にも直結します。しかし、導入時の目的や選び方を誤ると、業務の効率化に失敗するケースも少なくありません。

本記事では、社内wikiの基礎からおすすめツール15選、失敗しない選定ポイントや導入成功事例までをわかりやすく解説します。

目次

社内wikiとは?

社内wikiとは、企業や組織内でナレッジ(知識や情報)を共有・管理するためのオンラインツールです。

社員が業務マニュアルや手順書、会議記録やノウハウなどを自由に作成・編集でき、情報の属人化を防ぐ効果があります。紙や個人のファイルで管理している情報とは違い、クラウド上で一元管理できるため、最新情報の確認や検索が容易です。

また、権限設定により閲覧や編集の範囲を制御できるため、情報漏えいのリスクを抑えつつ、安全に共有できます。業務効率化や新人教育、社内コミュニケーションの活性化にも役立つのが特徴です。

wikiについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>関連記事:wikiとは何の略? Wikipediaとの違いや特徴、仕事で活用する方法を解説

クラウド型・オンプレミス型の違い

社内wikiには、クラウド型とオンプレミス型の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 運用形態 | インターネット経由で提供会社のサービスを利用 | 自社サーバーにソフトウェアを設置して運用 |

| 導入・運用の手軽さ | 比較的簡単 | 自社でサーバー管理やアップデートが必要 |

| セキュリティ・制限 | アクセス制限・バックアップ機能が標準 | 高いセキュリティと外部接続制限が可能 |

| カスタマイズ性 | 限定的 | 自社規定に合わせて柔軟に対応可能 |

| 利用環境 | テレワークや外出先でも利用可能 | 基本的に社内環境中心 |

どちらを選ぶかは、コストや運用体制、セキュリティ要件や社員の利用環境などを総合的に考慮して判断することが重要です。

社内wikiと他ツールの違い

情報共有ツールには、社内wikiツールのほかにもさまざまあり、以下のように活用目的や特徴が異なります。

| ツール | 活用目的 | 特徴 | 代表的なツール |

|---|---|---|---|

| 社内wiki | ノウハウやナレッジの蓄積・共有 | ・体系的に情報を整理、蓄積できる ・検索性が高く、過去の知見を活用しやすい |

・NotePM ・Confluence ・esa |

| ビジネスチャット | リアルタイムな情報共有・連絡 | ・リアルタイムにコミュニケーションが取れる ・スレッドやグループ機能で情報を整理できる ・テキスト、音声、ビデオ通話ができる |

・Slack ・Microsoft Teams ・Chatwork |

| 社内SNS | 社内コミュニケーションの活性化 | ・投稿やコメント、リアクション機能がある ・タイムライン型で情報を共有する ・全社的な情報発信、社内エンゲージメント向上に活用しやすい |

・Talknote ・TUNAG |

| オンラインストレージ | ファイルの保存・共有 | ・大容量のデータ管理ができる ・共同編集やアクセス権管理に対応している ・バックアップ、バージョン管理機能がある |

・Google Drive ・Dropbox ・OneDrive |

| プロジェクト管理システム | タスク・進捗の管理 | ・ガントチャートやカンバン方式で視覚的に管理できる ・期限や担当者を明確化し、進捗を可視化する ・タスクの優先順位付けに役立つ |

・Trello ・Asana ・Backlog |

| グループウェア | 総合的な業務支援 | ・スケジュールやタスク、ワークフローを一元管理できる ・社内掲示板や電子承認機能を搭載している ・多機能で社内ポータルとして活用できる |

・Garoon ・kintone |

それぞれの違いについて、簡単に解説します。

ビジネスチャットとの違い

ビジネスチャットはリアルタイムのやり取りに強みがあり、日常的な業務連絡や相談に便利です。しかし、情報が流れていくため、後から参照したいナレッジや手順の整理には不向きです。

一方、社内wikiは情報を体系的に整理し、誰でも編集・蓄積できる仕組みを備えています。

そのため、チャットは瞬間的な情報共有、社内wikiは長期的に参照される情報の蓄積といった形で、使い分けるのが効果的です。

社内SNSとの違い

社内SNSは、社員同士の交流や社内コミュニケーションを促進することを目的としたツールです。

気軽な投稿やコメントによって、組織の一体感を高める効果があります。しかし、情報が時系列に流れていくため、業務マニュアルやノウハウの蓄積には不向きです。

社内wikiは、知識を構造的に整理し長期的に残すことを重視しており、SNS的なフロー型情報ではなくストック型情報の管理で強みを発揮します。

オンラインストレージとの違い

オンラインストレージは、ファイルをクラウドに保存・共有することに特化したサービスです。

大容量のデータ管理や共同編集に適していますが、ファイルがフォルダに散在すると、情報検索が煩雑になりやすいという課題があります。

社内wikiは、文章や画像を直接ページ化し、相互リンクやタグで情報を整理できるため「知識の見える化」に優れています。ストレージはファイル置き場、wikiはナレッジの体系化と考えると違いが明確です。

プロジェクト管理システムとの違い

プロジェクト管理システムは、タスクの進捗管理や担当者の可視化、スケジュール調整に強みがあります。

進行中の業務を円滑に進めるには有効ですが、過去のノウハウや手順を体系的に残すには適していません。

社内wikiは、さまざまなプロジェクトを通じて得られた知見をまとめ、再利用可能な形で保管する役割を果たします。プロジェクト管理は現在の進行管理、wikiは未来への知識資産化といった、それぞれの役割が明確です。

グループウェアとの違い

グループウェアは、スケジュール共有や掲示板、ワークフローなど幅広い機能を統合し、組織内の業務全般を効率化するためのツールです。

ただし機能が多岐にわたる分、ナレッジ蓄積を主目的とした設計にはなっていない場合が多いです。

社内wikiは、情報整理や検索性に特化し、ナレッジを体系的に管理できます。グループウェアで日々の業務を進め、wikiで知識を蓄積するように併用すると効果が最大化します。

社内wikiツールでできること

| 機能名 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 検索機能 | タイトルやキーワードで情報を検索 | 必要な情報を即座に発見可能 |

| 変更履歴管理機能 | 「いつ・誰が・どこを変更したか」を記録 | 変更意図の確認や不正変更防止が可能 |

| 権限設定機能 | 編集・閲覧の許可・拒否を設定 | 誤操作を防止 |

| 共有機能 | 文書やファイルを他者に共有 | メールやチャットを使わずに情報共有可能 |

社内wikiツールは、企業や組織内に散らばる情報やナレッジを一元管理し、社員全員が共有・活用できます。たとえば、業務マニュアルや手順書、Q&Aや議事録などを誰でも作成・編集でき、こまめに最新情報に更新も可能です。

また、検索機能が充実しているため、必要な情報をすぐに探し出せるのもメリットです。さらに、タグ付けやページ間リンクを活用することで、関連情報を体系的に整理でき、知識が埋もれにくくなります。

コメント機能や履歴管理により、情報の改善提案や誤りの修正もスムーズにおこなえるでしょう。権限管理によって閲覧・編集できる範囲を制限できるため、情報のセキュリティ確保も可能です。

日常業務の中で自然にナレッジが蓄積されていくため、属人化の解消や新人教育の効率化にもつながります。

【一目見て分かる】社内wikiツール15選

まずは、一目見て分かる社内wikiツール表をご紹介します。

| ツール名 | 価格 | 特徴 | おすすめの人 |

|---|---|---|---|

| NotePM | プラン8: 4,800円/8名〜 (税込、閲覧無料枠有) | ・添付ファイル内も強力検索 ・誰でも簡単マニュアル作成 ・詳細な活用状況レポート |

マニュアル管理と既存資料を活かしたい組織 |

| esa | 500円/ユーザー (税込、容量無制限) | ・WIP機能で気軽に共有 ・情報をチームで「育てる」文化 ・シンプル直感的なUI |

書き途中から情報共有し育てたいチーム |

| Qiita:Team | Micro: 1,520円/3名〜 (税込) | ・エンジニアに馴染み深いUI/UX ・Markdownで技術情報共有 ・テンプレートで日報等効率化 |

エンジニア中心の技術情報共有チーム |

| DocBase | スターター: 990円/3名〜 (税込) | ・ハイブリッドエディタ搭載 ・画像編集機能が便利 ・ISO27001認証のセキュリティ |

ITスキルに差がある多様なチーム |

| Qast | 要問い合わせ | ・AIによるナレッジ運用支援 ・Q&Aと「こましりbox」で情報収集 ・専門性を可視化するユーザータグ |

AIで問い合わせ削減と暗黙知活用したい組織 |

| GROWI.cloud | ・スモール:月額8,000円〜アンリミテッド:月額200,000円 | ・多人数での同時編集(変更履歴の自動記録) ・ファイル・テキストなどの全文検索 ・専用環境によるプライベートクラウド対応 |

・OSSの拡張性を活かしつつクラウド環境で安定運用したい組織 |

| Guru | 15 USドル/ユーザー〜 (年払い) | ・既存業務フローに情報提供 ・AIによるインテリジェント検索 ・情報検証システムで鮮度維持 |

Slack等で最新情報を即時活用したいチーム (英語UI) |

| Notion | フリープラン有、プラス: 8USドル/ユーザー〜 (年払い) | ・オールインワンワークスペース ・強力なデータベース機能 ・AIアシスタント搭載 |

カスタマイズ性と多機能性を求める組織 |

| Kibela | ライト: 550円/ユーザー〜 (税込、無料プラン有) | ・誰でも簡単なシンプル操作 ・Kibela AIによる作成・活用支援< ・柔軟な権限管理とセキュリティ |

ITリテラシー問わず全社で情報共有したい組織 |

| Dropbox Paper | 無料 (Dropboxアカウント要) | ・Dropboxとシームレス連携 ・多様なコンテンツを一枚に集約 ・リアルタイム共同編集 |

Dropboxユーザーで無料共同編集したいチーム |

| Helpfeel Cosense (旧 Scrapbox) | Business: 1,100円/ユーザー (税込、無料プラン有) | ・リンクによる情報のネットワーク化 ・軽快なリアルタイム共同編集 ・「書きながら考える」文化醸成 |

アイデア創出や自由な情報整理を求めるチーム |

| Knowledge | 無料 (OSS) | ・自社サーバー運用でデータ管理 ・シンプルな基本機能 ・既存認証基盤(LDAP等)と連携 |

コストを抑え自社管理したい技術系小チーム |

| DokuWiki | 無料 (OSS) | ・データベース不要で手軽 ・豊富なプラグインで拡張自在 ・強力なアクセス制御機能 |

DB不要で柔軟にwikiを構築したい技術者 |

| PukiWiki | 無料 (OSS) | ・日本製の軽量高速なOSS ・シンプルなPukiWiki記法 ・豊富なプラグインでカスタマイズ |

PHP環境で手軽に日本製wikiを構築したい個人・グループ |

| GROWI | OSS版: 無料、Cloud版: 5,500円/月〜 (税抜) | ・OSS版は自由なカスタマイズ可 ・強力なMarkdown編集機能 ・エンタープライズ級認証連携 |

自社運用・カスタマイズしたい技術志向の組織 |

>関連記事:社内wikiとは?導入メリットや失敗例、適切なツールの選び方を解説

>関連記事:社内wikiは自作とクラウド型、どっちがいい?見極め方を紹介!

【クラウド型】おすすめの社内wikiツール

次は、おすすめの社内wikiツールを紹介します。有料の社内wikiツールの中でおすすめなのは、以下の6つです。

| ツール名 | おすすめの人 |

|---|---|

| NotePM | ・保管しているナレッジの検索に優れた社内wikiツールを探している人 ・議事録やFAQなど、さまざまなドキュメントをスムーズに作成したい人 ・セキュリティ対策に優れた社内wikiツールを探している人 |

| esa | ・スピード重視で社内のナレッジを共有したい人 ・同時編集が可能な社内wikiツールを探している人 ・SlackやChatworkをすでに導入している人 |

| Qiita:Team | ・エンジニアコミュニティの「Qiita」の利用経験がある人 ・社内wikiツールを導入するにあたって、コメントやリアクションに関する機能を利用したい人 ・すでにSlackやChatworkを社内で導入している人 |

| DocBase | ・テンプレートを使って、迅速にナレッジを共有できる環境を構築したい人 ・同時編集機能が備わっている社内wikiツールを探している人 ・社内でチャットツールを使っている人 |

| Qast | ・社内wikiツールの活用を通じて、職場のコミュニケーションを活性化させたい人 ・気軽に利用できる社内wikiツールを探している人 ・すでにPDFやWordなどにまとめられたナレッジを活用したい人 |

| GROWI.cloud | ・エンジニアチームやIT部門での利用を検討している人 ・MarkdownやPlantUMLなど技術ドキュメントを扱いたい人 ・OSSの拡張性を活かしつつクラウド環境で安定運用したい人 |

| Guru | ・時間をかけて、丁寧にナレッジを共有したい人 ・AIを用いたナレッジの検索機能を使いたい人 ・Slackを導入している人 |

各ツールの特徴や料金プラン、口コミを見ていきましょう。

NotePM

NotePMは、保管しているナレッジの検索に優れた社内wikiツールです。全文検索に対応しており、タイトルだけでなく本文にも検索キーワードが含まれているかどうかを探してくれます。多くのナレッジを保管している場合でも、探している情報をスムーズに見つけやすい社内wikiツールです。

NotePMの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・「ノート」へのナレッジの記載 ・ドキュメントの全文検索 ・テンプレートを活用したドキュメントの作成 ・2段階認証やIPアドレス制限などのセキュリティ機能 |

| 料金体系 | プラン8:月額4,800円 プラン15:月額9,000円 プラン25:月額15,000円 プラン50:月額30,000円 プラン100:月額60,000円 プラン200:月額120,000円 |

| おすすめな人 | ・保管しているナレッジの検索に優れた社内wikiツールを探している人 ・議事録やFAQなど、さまざまなドキュメントをスムーズに作成したい人 ・セキュリティ対策に優れた社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり(30日間) |

NotePMの特徴

【社内wikiの作成】

NotePMでは、ナレッジを記載した「ページ」というドキュメントを複数作成することで、社内wikiを構築できます。

上図はページの作成画面です。中央に文章の入力欄が表示され、上部にツールバーが配置されています。Wordとよく似たUIであるため、直感的に操作しやすいです。

見出し・表・画像の追加など、さまざまな機能を備えているため、見やすいページを作成できます。

【テンプレートの活用】

ページの作成前に、ドキュメントのテンプレートを選択可能です。

日報・マニュアル・FAQなど、さまざまな種類のテンプレートを選択できます。たとえば「マニュアル」を選択した場合、下図のようになります。

すでに見出しが複数入力された状態から、ページの作成が可能です。テンプレートを活用することで、さまざまなドキュメントを素早く作成できます。

【ナレッジの検索】

で作成済みのページは、キーワード入力による検索が可能です。全文検索に対応しており、タイトル・本文のどちらかに検索キーワードが含まれるページを一覧表示してくれます。

上図は検索結果の一例です。タイトルや本文に検索キーワードが含まれる場合、該当箇所が黄色くハイライト表示されます。全文検索に対応していることで、欲しい情報を探しやすい点がNotePMの魅力です。

esa

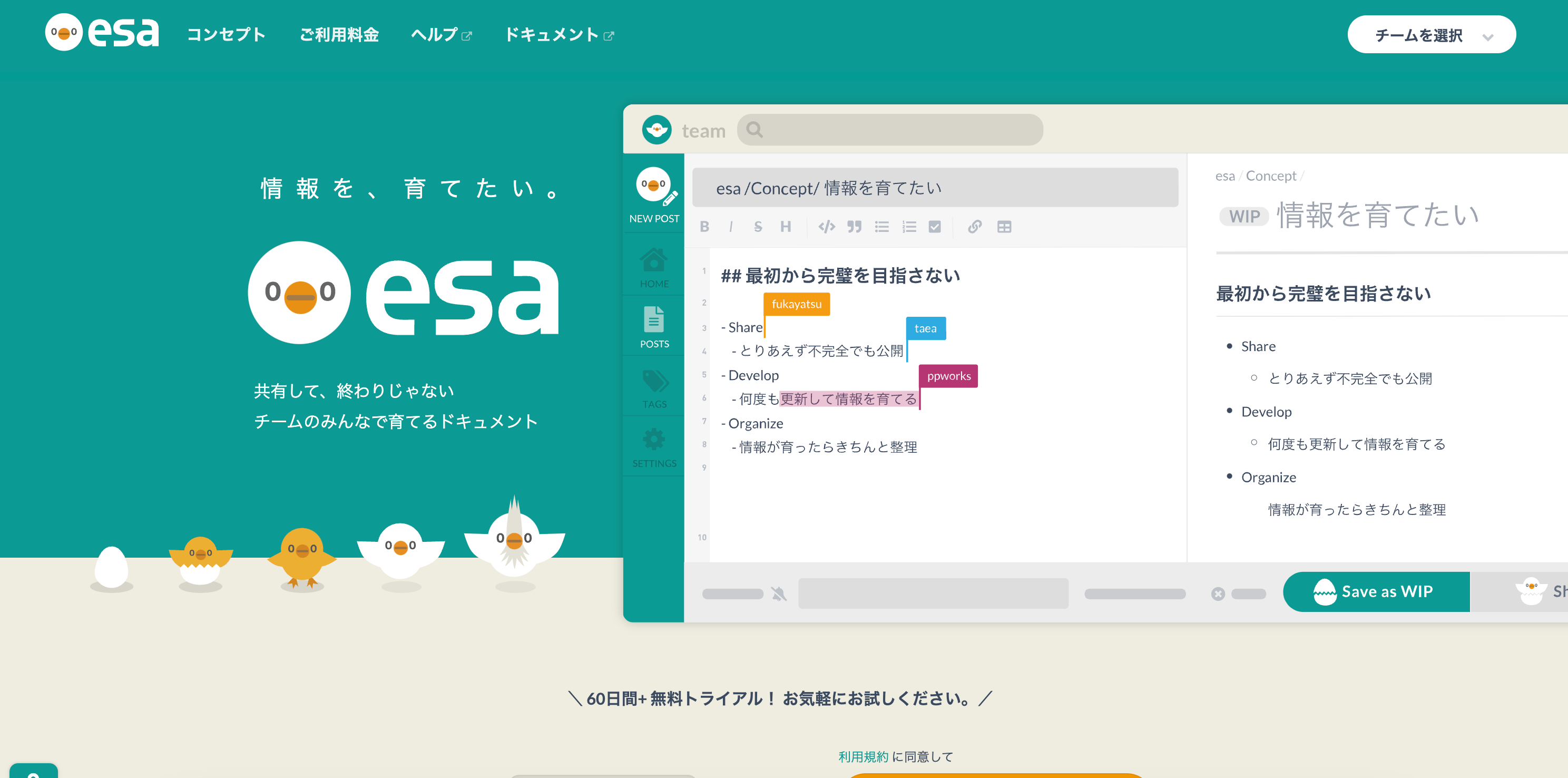

esaは「チームのみんなで情報を育てる」というコンセプトの社内wikiツールです。不完全でもナレッジを公開し、その後に適宜修正を加える運用スタイルを重視しています。チーム内の複数人でナレッジを修正できるように、同時編集に対応しています。また、作成途中であることを示しながらナレッジを公開できる「WIP機能」も便利です。

esaの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・ナレッジの同時編集機能 ・WIP機能 ・SlackやChatworkなど外部ツールとの連携 |

| 料金体系 | 月額500円 |

| おすすめな人 | ・スピード重視で社内のナレッジを共有したい人 ・同時編集が可能な社内wikiツールを探している人 ・SlackやChatworkをすでに導入している人 |

| 無料トライアル | あり(2ヶ月間) |

esaの特徴

【社内wikiの作成】

上図はesaのナレッジ記入画面です。画面の左半分のテキストエディタに文章を入力することで、ナレッジを記入します。画面の右側はプレビュー画面になっており、ナレッジが投稿された際の見た目をリアルタイムで確認できます。

【WIP機能の活用】

ナレッジを投稿する際は、作成画面の右下にあるボタンをクリックします。

投稿のボタンは「Save as WIP」「Ship It!」の2種類があります。「Save as WIP」を選択すると、まだ編集中であることを示しながらナレッジの公開が可能です。

上図は投稿されたナレッジ一覧の画面です。「Save as WIP」を選択して投稿されたナレッジは、緑色の「Edit」マークがつきます。先ほどの画面で「Ship It!」を押して投稿した場合は、「Edit」マークは表示されません。

WIP機能を使って、不完全でもナレッジを投稿することで、ほかの人から内容に関するフィードバックを迅速に受けられるようになります。

【ナレッジへのコメント】

投稿されたナレッジ一覧の画面で吹き出しマークを選択することで、コメントの送信が可能です。

下図はコメント入力画面です。文章を入力するだけでなく、画像ファイルの添付もできます。

「Edit」マークがついているナレッジに対して、コメントでフィードバックを送ると、内容の改善につなげられます。作成途中のナレッジに対して積極的にコメントすることで、クオリティの高い社内wikiをスムーズに構築できる点が、esaの魅力です。

Qiita:Team

引用:Qiita Team – 日報やナレッジ共有に便利な情報共有サービス

Qiita Teamは、エンジニアコミュニティの「Qiita」が運営する社内wikiツールです。QiitaのエディタをベースにしたUIで、誰でも簡単にナレッジを投稿できます。SlackやChatworkなど、外部のコミュニケーションツールと連携すると、新しくナレッジが投稿された際に通知を受け取れます。

Qiita Teamの特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの投稿 ・Markdown記法によるナレッジの記入 ・外部のコミュニケーションツールとの連携 ・コメントやリアクションの送信 |

| 料金体系 | Personal:500円 Micro:1,520円 Small:4,900円 Medium:7,050円 Extra:要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・エンジニアコミュニティの「Qiita」の利用経験がある人 ・社内wikiツールを導入するにあたって、コメントやリアクションに関する機能を利用したい人 ・すでにSlackやChatworkを社内で導入している人 |

| 無料トライアル | あり(7日間) |

Qiita Teamの特徴

【社内wikiの作成】

上図は、Qiita Teamでのナレッジの記入画面です。左部分にテキストを入力でき、右部分では投稿のプレビューが表示されます。見出しや太文字、箇条書きなどを活用しながら記入できるため、視覚的にわかりやすくまとめられます。

【ナレッジに対するリアクションやコメント】

投稿されたナレッジは、一覧画面でクリックすることで、内容を確認できます。リアクションやコメントの送信もできます。

デフォルトで上図のリアクションを送信可能です。「リアクションを追加」から、オリジナルの画像を登録すると、新しいリアクションの作成もできます。

画面下部へスクロールすると、コメントの投稿が可能です。コメントの入力においても、箇条書きの挿入や画像の添付など、豊富な機能を活用できます。

【タグを使ったナレッジの管理】

Qiita Teamでは、投稿したナレッジにタグを付与できます。タグの名前でナレッジを検索できるようになるため、ぜひ各ナレッジに付与しておきましょう。どのナレッジにも付与されていないタグがある場合は、上部の「使用していないタグを確認する」のリンクから、タグを一括で削除できます。

DocBase

引用:DocBase | 社内Wikiより簡単にナレッジ共有・マニュアル作成

DocBaseは、Markdown・リッチテキストの両方で文章を入力でき、誰でも簡単にナレッジを共有できる社内wikiツールです。画像を挿入したドキュメントを作成でき、チーム内にナレッジをわかりやすい形で共有できます。マニュアルの共有だけでなく、日報や議事録の作成にも利用できるツールです。

DocBaseの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・テンプレートを使った、迅速なドキュメント作成 ・同時編集機能 ・各種チャットツールとの連携 |

| 料金体系 | スターター:月額990円 ベーシック:月額4,950円 レギュラー:月額9,900円 ビジネス(100人利用):月額21,450円 |

| おすすめな人 | ・テンプレートを使って、迅速にナレッジを共有できる環境を構築したい人 ・同時編集機能が備わっている社内wikiツールを探している人 ・社内でチャットツールを使っている人 |

| 無料トライアル | あり(30日間) |

DocBaseの特徴

【社内wikiの作成】

上図はDocBaseのナレッジ記入画面です。画面上部のツールバーからは、見出しの作成や画像挿入などさまざまな機能を選択でき、見やすいマニュアルを作成できます。また、上部のタブを切り替えることで、Markdown記法による作成も可能です。

ナレッジにはタグを追加できます。デフォルトで用意されているもののほか、手打ちでオリジナルのタグを作成して利用可能です。タグを付与することで、ナレッジの検索性が向上します。

【テンプレートの活用】

DocBaseでは、ホーム画面の「新しいメモを作成」ボタンをクリックすることでナレッジを投稿できますが、右端の三点リーダーを押すとテンプレートを利用できます。デフォルトでは上図の2つが用意されており、オリジナルのテンプレートの作成も可能です。

テンプレートをうまく活用することで、迅速にナレッジを投稿できる環境を整えられます。

【豊富な検索手段】

DocBaseのホーム画面の左側に配置されているメニューから、ナレッジの検索ができます。

「グループから探す」「タグから探す」「メンバーから探す」の3つの検索手段が用意されており、自分に合った方法でナレッジを探せます。

ホーム画面の上部には検索窓が用意されており、キーワード入力によるナレッジの検索も可能です。

Qast

引用:Qast|AIナレッジプラットフォーム|AI × 社内のナレッジで、みんなの業務が動き出す。

Qastは、Q&A形式のページを作ることで、ナレッジを一元管理できる社内wikiツールです。社内のメンバーに向けて質問を投稿し、ほかの人から回答してもらうことで、ナレッジの蓄積につなげられます。匿名で気軽に質問できる「こましりbox」の機能も特徴的です。

Qastの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・Q&A形式のページを作ることによる、ナレッジの共有 ・メモベースでのナレッジ共有 ・気軽に質問できる「こましりbox」 ・PDFやWord、Excelのファイルなどを読み込ませてマニュアルを作成する機能 |

| 料金体系 | 要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・社内wikiツールの活用を通じて、職場のコミュニケーションを活性化させたい人 ・気軽に利用できる社内wikiツールを探している人 ・すでにPDFやWordなどにまとめられたナレッジを活用したい人 |

| 無料トライアル | あり |

Qastの特徴

【社内wikiの作成】

Qastで社内wikiを作成する場合は、Q&A形式かメモ形式のどちらかでナレッジを集約します。

下図は、Q&A形式における質問事項の作成画面です。テンプレートに従って質問を投稿し、ほかの社員から回答してもらうことで、ナレッジを蓄積できます。

メモ形式でナレッジを蓄積させる場合は、Wordと似たようなUIでドキュメントを作成し、投稿できます。表や画像を挿入することで、視覚的にわかりやすい形でナレッジの共有が可能です。

【こましりboxによる質問の投稿】

「こましりbox」とは、業務上の疑問を気軽に投稿できる機能です。匿名で投稿できるため、利用のハードルが低く、多くの社員に使ってもらいやすいです。質問の文字数は1,000文字が上限であるため、詳細な文章で質問したい場合は、通常のQ&A形式によるドキュメント投稿を活用しましょう。

【豊富なテンプレート】

メモ形式のドキュメントを新規作成する場合、テンプレートの活用が可能です。プロジェクトの概要説明や提案資料の共有など、さまざまな用途のテンプレートが用意されています。業務マニュアル以外の文書も作成したい場合は、ぜひテンプレートを活用してみましょう。

GROWI.cloud

引用:GROWI.cloud|組織やナレッジをとことん管理。Markdownでの情報共有なら

GROWI.cloudは、オープンソースのwikiソフトウェア「GROWI」をクラウド環境で利用できる社内wikiツールです。Markdownでの編集やPlantUML・Mermaidといった図表作成に対応しており、技術文書やシステム設計書なども効率的にまとめられます。

OSS由来の拡張性をそのまま活かしつつ、クラウド提供による安定運用が可能なため、エンジニアチームやIT部門を中心に幅広く活用できます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・多人数での同時編集(変更履歴の自動記録) ・ファイル・テキストなどの全文検索 ・Markdown、リッチテキストエディタに加えて図表やテーブル表記も対応 ・専用環境によるプライベートクラウド対応 |

| 料金体系 | ・スモール:月額8,000円 ・ミディアム:月額20,000円 ・ラージ:月額50,000円 ・グランド:月額100,000円 ・アンリミテッド:月額200,000円 |

| おすすめな人 | ・エンジニアチームやIT部門での利用を検討している人 ・MarkdownやPlantUMLなど技術ドキュメントを扱いたい人 ・OSSの拡張性を活かしつつクラウド環境で安定運用したい人 |

| 無料トライアル | あり(30日間) |

GROWI.cloudの特徴

【社内wikiの作成】

GROWI.cloudでは、Markdownをベースにページを作成できる点が大きな特徴です。

ページタイトル横のアイコンをクリックするとURLやパスをコピーできます。社内共有や関連ページへのリンク挿入に便利です。

【テンプレートの活用】

GROWI.cloudでは、テンプレート機能を使うことで、議事録や業務マニュアルなどを効率的に作成できます。

ページ作成時に用意されたテンプレートを選ぶと、あらかじめ見出しや構成が入力された状態で編集を開始でき、必要な情報を書き足すだけでドキュメントを完成させられます。

【図の活用】

GROWI.cloudでは、フローチャートやシーケンス図、ER図などをページ内に直接埋め込めます。

あらかじめ用意された素材をクリックするだけで自動的に図が生成されるため、設計資料や業務フローを視覚的にわかりやすく共有できるのが魅力です。

Guru

引用:Guru | AI-Powered Enterprise Search, Intranet, and Wiki | Guru

Guruは、文章や画像で構成されたページを作成することで、ナレッジを共有できる社内wikiツールです。ページにはブロック単位で自由に要素を配置でき、視覚的にわかりやすい形でナレッジを共有できます。また、AI機能を搭載したチャットで質問すると、Guruに集約されたナレッジから欲しい情報を探してくれます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・「ページ」の作成によるナレッジの共有 ・外部の社内文書へのリンクの共有 ・ナレッジの内容を質問できるAIチャット ・Slackとの連携機能 |

| 料金体系 | オールインワン:月額15ドル/1ユーザー カスタム:要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・時間をかけて、丁寧にナレッジを共有したい人 ・AIを用いたナレッジの検索機能を使いたい人 ・Slackを導入している人 |

| 無料トライアル | あり |

Guruの特徴

【社内wikiの作成】

Guruでは、ブロック単位で画像や文章を追加することで、社内wikiのページを作成できる点が大きな特徴です。

ブロック内に、ほかのページや社内文書へのリンクを記載することで、さまざまなナレッジを集約できます。リンクではなく、通常のテキストを書いてナレッジを共有することも可能です。

【AIチャットの活用】

Guruの画面上部には、AIチャットの入力欄があります。社内のナレッジについて質問すると、Guruに集約されているナレッジや外部リンクをもとに、AIが答えを出してくれます。

上図は「Guruでできること」について質問した結果です。チュートリアル用のページに貼られていた、Guruのヘルプセンターへのリンク先に書かれている情報を参考に、回答を出しています。

【コレクションの活用】

「コレクション」とは、社内のナレッジを分類するフォルダのようなものです。コレクション内に「カード」を追加し、カード内にナレッジを書き込むことで社内情報を集約できます。

上図はカードの作成画面で、Wordを操作する感覚でナレッジを書き込めます。ナレッジを一つひとつのドキュメントに書き込み、フォルダごとにわける感覚で管理したい人は、コレクションの活用がおすすめです。

【クラウド型】おすすめの社内wikiツール|無料プランあり

クラウド型で無料プランのあるおすすめの社内wikiツールは、以下の4つです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Notion | ・ナレッジの共有だけでなく、メール送信やプロジェクト管理など、幅広い作業を効率化したい人 ・AIを活用した社内wikiツールを使いたい人 ・無料で使える社内wikiツールを探している人 |

| Kibela | ・文章力に自信がなく、AIにドキュメントを添削してもらえる社内wikiツールを探している人 ・すでにWordファイルでナレッジを管理している人 ・投稿されたナレッジに対してリアクションできる社内wikiツールを探している人 |

| Dropbox Paper | ・画像や表を使って、見やすい形でナレッジを共有したい人 ・ナレッジを分類することで、わかりやすく整理したい人 ・議事録をはじめ、さまざまな社内文書を効率良く作成したい人 |

| Helpfeel Cosense | ・シンプルなUIでナレッジを投稿したい人 ・ナレッジ同士を結び付けられる社内wikiツールを使いたい人 ・無料で使える社内wikiツールを探している人 |

Notion

引用:あなたのニーズを叶えるAIワークスペース。| Notion (ノーション)

Notionは、ドキュメントの作成だけでなく、メール送信やプロジェクト管理なども可能な社内wikiツールです。幅広い機能を備えているため、業務を進める際のさまざまな作業を効率化できます。AIを積極的に活用している点も特徴で、今後の進化も注目できるツールです。

Notionの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・メールの送信 ・プロジェクト管理の機能 ・会議の文字起こしをはじめとする、AIを活用した機能 |

| 料金体系 | フリー:無料 プラス:1,650円 ビジネス:3,150円 エンタープライズ:要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・ナレッジの共有だけでなく、メール送信やプロジェクト管理など、幅広い作業を効率化したい人 ・AIを活用した社内wikiツールを使いたい人 ・無料で使える社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり |

Notionの特徴

【社内wikiの作成】

Notionでは、上図のような画面でナレッジを記入します。ただ文章を入力するだけでなく、箇条書きや表の挿入も可能です。

箇条書きや表を使う際は、追加したい段落でメニューを表示し、挿入したい要素を選びます。メニューからは画像や動画の挿入も可能で、ナレッジを見やすくまとめられます。

【AIを使ったナレッジの作成】

ナレッジを作成する画面で半角のスペースキーを押すと、AIチャットを入力できます。

チャットに指示を入力したり、メニューから指示を選んだりすることで、AIにドキュメントを作成してもらえます。

上図はAIに出力してもらった場合の一例です。出力された文章に対し、気になる箇所がある場合は自分で修正できます。

【チームスペースによるナレッジの管理】

Notionで投稿されたナレッジは、チームスペースごとに管理されます。

チームスペースを複数作成することで、さまざまなナレッジをわかりやすく分類できます。職種や部署ごとにナレッジを分類することで、必要な情報を探しやすくなる点が魅力です。

「チームスペース」>「さらに表示」から「新規チームスペース」を選択すると、新しいチームスペースを作成できます。

>関連記事:Notionの代わりはどれがおすすめ?代替ツール10選と選び方を紹介

Kibela

引用:Kibela キベラ|自律的な組織になるナレッジ共有ツール – 業界、職種、時間、場所を問わず、シンプルな運用で効率化を加速します

Kibelaは「組織が自走化する情報共有ツール」がコンセプトの社内wikiツールです。シンプルなUIのテキストエディタを利用できるため、パソコンに慣れていない人でも気軽にナレッジを投稿できます。Wordファイルからナレッジをインポートし、Kibelaで管理できるため、社内に散在しているマニュアルを一元化したい場合もおすすめです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・AIによるドキュメントの添削 ・Wordファイルからのドキュメントのインポート |

| 料金体系 | コミュニティー:無料 ライト:月額550円/1ユーザー スタンダード:月額880円/1ユーザー エンタープライズ:月額1,650円/1ユーザー(年間契約) |

| おすすめな人 | ・文章力に自信がなく、AIにドキュメントを添削してもらえる社内wikiツールを探している人 ・すでにWordファイルでナレッジを管理している人 ・投稿されたナレッジに対してリアクションできる社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり |

Kibelaの特徴

【社内wikiの作成】

上図はKibelaのドキュメント作成画面です。画面中央の入力欄に文章を記載し、見出しや箇条書きなどを追加する際は上部のツールバーから選択します。Wordと似たUIであるため、幅広い人が使いやすいツールです。

上図のように、見出しや画像を適切に挿入することで、視覚的にわかりやすいドキュメントが完成します。

【AIによるドキュメントの添削】

Kibelaでは、作成したドキュメントをAIに添削してもらい、よりわかりやすい内容に修正できます。ただし「スタンダード」「エンタープライズ」プラン限定の機能である点に注意してください。

AIによる添削を利用すると、上図のような画面になります。左側がもともと作成していた内容で、右側はAIに修正してもらった内容です。AIの修正内容はそのままコピーして、本文に反映させられます。

【ドキュメントに対する「いいね!」やコメントの送信】

ドキュメント一覧の画面から、好きな文書に「いいね!」やコメントの送信が可能です。

「いいね!」や称賛のコメントが送られると、ドキュメントの製作者は嬉しい気持ちになり、さらにナレッジを共有しようとする気持ちが高まります。リアクションに関する機能を積極的に使うことで、社内wikiを充実させる文化が根付きやすくなります。

Dropbox Paper

Dropbox Paperは、オンラインストレージサービスの「Dropbox」のアカウントを作成することで使える社内wikiツールです。ドキュメントの作成画面では、画像の挿入や箇条書きの追加など、内容を見やすくまとめるための機能を多数利用できます。Dropboxと併用することで、ナレッジ共有とドキュメント管理をまとめて効率化できます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・テンプレートを使ったドキュメントの作成 ・ドキュメントを分類できるセクション機能 ・ドキュメントの投稿や更新に関する通知機能 |

| 料金体系 | Basic:無料 Plus:月額1,500円 Professional:月額2,400円 Standard:月額1,800円/1ユーザー Advanced:月額2,880円/1ユーザー Enterprise:要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・画像や表を使って、見やすい形でナレッジを共有したい人 ・ナレッジを分類することで、わかりやすく整理したい人 ・議事録をはじめ、さまざまな社内文書を効率良く作成したい人 |

| 無料トライアル | あり |

Dropbox Paperの特徴

【社内wikiの作成】

上図はDropbox Paperのドキュメント作成画面です。画面中央の入力欄にタイトルと本文を記載することで、ナレッジを投稿できます。下部のツールバーから画像や表、箇条書きを挿入でき、見やすいドキュメントを作成できます。

【テンプレートの活用】

Dropbox Paperでは、ドキュメントのテンプレートを使うことで、業務マニュアル以外の文書もスムーズに作成できます。ホーム画面の「テンプレートで作成」を選び、好きなテンプレートを選択すると、必要な見出しが入力された状態でドキュメント作成を開始できます。

上図は議事録のテンプレートを選択した場合のドキュメント作成画面です。参加者や議題など、自動入力された見出しの内容を埋めるだけで議事録が完成します。

【セクション機能】

セクションとはフォルダのようなもので、Dropbox Paperで投稿されたドキュメントを分類する際に役立ちます。ホーム画面で特定のドキュメントを選び、詳細メニューから「セクションに移動」を選択することで、ドキュメントをセクション内で管理できるようになります。

どのセクションに何のドキュメントが入っているかは、画面の左部分で確認可能です。下図の場合「ライター用」「ディレクター用」がセクション名です。

Helpfeel Cosense

引用:Cosense – Share Experience, Make Co-sense, and Go!

Helpfeel Cosenseは、メモ帳のようなUIにナレッジを記載できる社内wikiツールです。文中の単語を[]で囲むと、ほかのナレッジへの内部リンクとして機能します。関連するナレッジをまとめて確認できることで、業務手順への理解をスムーズに深められる点が魅力です。

Helpfeel Cosenseの特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・ナレッジの共有 ・内部リンクの追加 ・ドキュメントの並び順の切り替え(更新日・アクセス数など) ・ドキュメント一覧の表示切り替え(カードもしくはテーブル) |

| 料金体系 | BUSINESS:月額1,100円/1ユーザー BUSINESS ENTERPRISE:要お問い合わせ |

| おすすめな人 | ・シンプルなUIでナレッジを投稿したい人 ・ナレッジ同士を結び付けられる社内wikiツールを使いたい人 ・無料で使える社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり |

Helpfeel Cosenseの特徴

【社内wikiの作成】

Helpfeel Cosenseの画面構成は非常にシンプルです。画面上部の青い「+」ボタンから、ナレッジの新規投稿を行います。投稿画面では中央にテキスト入力欄が表示され、タイトルと本文を記載できます。メモ帳を使う感覚で、気軽にナレッジを投稿できるツールです。

【ナレッジに内部リンクを追加する】

Helpfeel Cosenseの大きな特徴が、ドキュメント内に内部リンクを追加できる点です。本文の特定の単語を[]で囲むと、囲んだ箇所に内部リンクを設置できます。リンクの遷移先は、囲んだ単語と同じタイトルのドキュメントです。上図の場合は「記事作成の流れ」というタイトルのドキュメントへ遷移します。

【ドキュメント一覧画面】

上図はHelpfeel Cosenseのドキュメント一覧画面です。デフォルトでは、各ドキュメントがカードの形で一覧表示されます。右上の「カード」と書かれた箇所をクリックすると、テーブル形式への表示切り替えが可能です。

テーブル形式では上図のように表示されます。投稿日や文字数など、より詳細な情報が表示されます。

なお、ドキュメントの表示順は「更新日時」「作成日時」「最終アクセス」など、さまざまな順序で並び替えが可能です。

【オンプレミス型】おすすめの社内wikiツール(無料)

オンプレミス型のおすすめの社内wikiツールは、以下の4つです。

| ツール名 | おすすめの人 |

|---|---|

| Knowledge | ・Markdown記法に慣れている人 ・WordやExcelでまとめた業務マニュアルを活用したい人 ・コメント機能でコミュニケーションを取れる社内wikiツールを探している人 |

| Dokuwiki | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・画像や動画を埋め込んで、見やすいページを作成したい人 ・カスタマイズ性の高い社内wikiツールを探している人 |

| PukiWiki | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・カスタマイズ性の高い社内wikiツールを使いたい人 ・簡易的なホームページの制作を予定している人 |

| GROWI | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・業務でdraw.ioを活用している人 ・複数人で社内wikiを素早く立ち上げたい人 |

Knowledge

引用:Knowledge – Free knowledge base system

Knowledgeは、GitHubでソースコードを公開している、オープンソース型の社内wikiツールです。Markdown記法を用いてナレッジを記載できるほか、業務手順をまとめたファイルの共有も可能です。スマートフォンでの表示にも対応しており、外出先からでも気軽に利用できます。

Knowledgeの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・Markdown記法による、社内wikiの作成 ・ファイルの添付 ・コメントの投稿 ・情報の追記やコメントの投稿などを知らせる通知機能 |

| 料金体系 | 無料 |

| おすすめな人 | ・Markdown記法に慣れている人 ・WordやExcelでまとめた業務マニュアルを活用したい人 ・コメント機能でコミュニケーションを取れる社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり |

Knowledgeの特徴

【社内wikiの作成】

Knowledgeは社内のサーバーにインストールすることで、無料で使用できます。Markdown記法で社内情報を書き込んだり、すでに作成されているマニュアルを添付したりすることで、ナレッジを共有可能です。セキュリティ性能が高く、外部に情報が漏れるリスクが低い点も魅力です。

【コメント機能】

Knowledgeで作成されたページに対して、コメントを投稿できます。記載内容の修正を依頼したり、不明点を質問したりする際に活用できます。ページに対する評価の登録も可能で、高評価をつけることで、作成者のナレッジ共有に関するモチベーションを上げられる点も特徴です。

【通知機能】

メールやデスクトップ通知機能を使って、Knowledgeに関する通知を受け取れます。受け取れる通知の内容として、以下が挙げられます。

- ナレッジの新規登録

- 作成したページに対する評価の登録

- 作成したページに対するコメントの投稿

通知を設定することで、社内wikiの更新状況を漏れなく把握できます。

Dokuwiki

DokuWikiは、シンプルなマークアップ記法でページを作成できる社内wikiツールです。新しいページの作成や修正など、すべての変更履歴が記録されるため、複数人でwikiを運用する場合において使い勝手が良いです。多数のプラグインやテンプレートをダウンロードでき、自社のニーズに合う形でカスタマイズできます。

DokuWikiの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・シンプルな記法による、社内wikiの作成 ・ページ内への画像や動画の埋め込み ・プラグインのインストールによる機能拡張 ・テンプレートのインストールによる、社内wikiの見た目の変更 |

| 料金体系 | 無料 |

| おすすめな人 | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・画像や動画を埋め込んで、見やすいページを作成したい人 ・カスタマイズ性の高い社内wikiツールを探している人 |

| 無料トライアル | あり |

DokuWikiの特徴

【社内wikiの作成】

DokuWikiでは、シンプルな記法で文字装飾を行うことで、見やすいページを作成できます。たとえば、以下のような記法を使用できます。

- 「**」で囲んだ文字列を太字にする

- 「//」で囲んだ文字列を斜体にする

- <del>タグで囲んだ文字列に取り消し線を入れる

記法のルールがさほど複雑でないため、多くの人が書き方を覚えやすい点が魅力です。

【画像や動画の埋め込み】

特定の記法を使うことで、画像ファイルや動画ファイルをページ内に埋め込めます。文章だけでは伝えにくい業務手順や、社内規定をまとめる際に便利です。画像や動画を埋め込む際は、左揃えや中央揃えなど横方向の配置や、サイズの指定が可能です。

【テンプレートのインストール】

テンプレートは、インストールすることで社内wikiの見た目を変えられるプログラムです。DokuWikiの公式ページに利用可能なテンプレートが掲載されており、導入時のwikiの画面を確認しながら選べます。社内wikiの見た目にこだわりたい人は注目の機能です。

PukiWiki

引用:FrontPage – PukiWiki-official

PukiWikiは「PukiWiki Development Team」という開発チームによって制作された社内wikiツールです。社内サーバーにダウンロードし、PHPを使うことで動かせます。社内wikiの作成だけでなく、簡易的なホームページを立ち上げる際にも活用できます。

PukiWikiの主な特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・社内wikiの作成 ・プラグインによる機能拡張 ・スキンを使った見た目の変更 ・バックアップデータからの復旧機能 |

| 料金体系 | 無料 |

| おすすめな人 | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・カスタマイズ性の高い社内wikiツールを使いたい人 ・簡易的なホームページの制作を予定している人 |

| 無料トライアル | あり |

PukiWikiの特徴

【社内wikiの作成】

PukiWikiを導入することで、メンバーの誰もが自由に社内wikiのページを作成できる環境が整います。特別な記法を覚えることで、見出しの挿入や取り消し線の追加など、文字装飾も可能です。プログラミング言語に関する知識がなくてもページを作成できるため、幅広い人にとって扱いやすいツールです。

【プラグインについて】

プラグインは、PukiWikiでの社内wikiの作成を、より便利にしてくれるプログラムです。標準で搭載されているプラグインを使用できるほか、新しく作ってほしいプラグインを、PukiWikiの公式サイトで投稿できます。プログラミングの知識がある人は、自作したプラグインの投稿も可能です。

【スキンの活用】

スキンは、PukiWikiで作成した社内wikiの見た目を変更できる機能です。PukiWikiの公式サイトから、さまざまなスキンの詳細を確認できます。社員の意見を聞き、評判が良いスキンを導入することで、満足度の高い社内wikiを構築できます。

GROWI

引用:OSS開発wikiツールのGROWI | 快適な情報共有を、全ての人へ

GROWIは、社内のサーバーにインストールして使う、オープンソース型の社内wikiツールです。Markdown記法やリッチテキストエディタを使って、社内wikiを作成できます。また、図形作成ツールのdraw.ioと連携すると、図表の作成も可能です。同時編集にも対応しており、複数人で迅速に社内wikiを構築できます。

GROWIの特徴は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 主な機能 | ・社内wikiの作成 ・draw.ioとの連携による画像作成 ・同時編集機能 ・ページごとのコメント機能 |

| 料金体系 | 無料 |

| おすすめな人 | ・無料で使える社内wikiツールを探している人 ・業務でdraw.ioを活用している人 ・複数人で社内wikiを素早く立ち上げたい人 |

| 無料トライアル | あり |

GROWIの特徴

【社内wikiの作成】

引用:OSS開発wikiツールのGROWI | 快適な情報共有を、全ての人へ

GROWIでは、Markdown記法を使って社内wikiを作成できます。文中に見出しや箇条書きを挿入でき、業務手順や社内規定などを見やすくまとめられます。リッチテキストエディタでも文章を入力できるため、Markdown記法に慣れていない人でも扱いやすいツールです。

【図形の作成】

引用:OSS開発wikiツールのGROWI | 快適な情報共有を、全ての人へ

図形作成ツールのdraw.ioと連携することで、GROWI内で図表を作成できるようになります。作成した図表を社内wikiで活用すると、より見やすいページを制作できます。文章だけでは伝えにくい内容を記載する場合に便利です。

【各ページへのコメント機能】

引用:OSS開発wikiツールのGROWI | 快適な情報共有を、全ての人へ

GROWIで作成した各ページについて、コメントを投稿できます。コメントもMarkdown記法で入力できるほか、外部ファイルの添付も可能です。ページの記載に関する質問や修正依頼についてコメントすることで、GROWI内でコミュニケーションを完結できます。

社内wikiツールの選定ポイント

社内wikiツールを選ぶ際は、以下のようなポイントを確認しましょう。

- 必要な機能や仕様を満たしているか

- 検索機能が充実しているか

- 料金は利用目的に対して適切か

- 編集画面が使いやすいか

- セキュリティ性が高いか

- サポート体制が充実しているか

それぞれ具体的に解説します。

必要な機能や仕様を満たしているか

まず、「なぜ社内wikiを導入するのか」「導入によって何を解決・達成したいのか」という目的を明確にしましょう 。

その上で、目的達成のために必須となる以下のような機能を洗い出し、各ツールの機能が自社の具体的なニーズや業務フローに合致しているかを慎重に評価する必要があります 。

- 高度な検索機能

- マニュアル作成支援

- 多言語対応

- 外部連携の柔軟性

多機能すぎても使いこなせなければ意味がなく、逆に機能不足では目的を達成できません。

検索機能が充実しているか

社内wikiは、一部のITに詳しい社員だけでなく、全従業員がストレスなく情報を入力・共有・閲覧できることが成功の鍵となります。

操作画面の分かりやすさや編集の容易さ、検索の直感性はもちろんのこと、モバイル対応の有無やマニュアルなしでも使えるかといった観点から「真の使いやすさ」を検証しましょう。

無料トライアル期間などを活用し、実際にさまざまな立場の従業員に使ってもらうことが重要です。

料金は利用目的に対して適切か

初期費用や月額(または年額)費用、ユーザー数や機能に応じた変動要素などを詳細に比較し、短期的な予算だけでなく、中長期的な視点での費用対効果を検討します。

無料プランやトライアルの有無と制限、最低契約期間、オプション費用なども確認が必要です。

また、将来的なユーザー数の増加や必要機能の追加にも柔軟に対応できる料金体系であるか、拡張性も考慮に入れるべきでしょう。

編集画面が使いやすいか

社内wikiを選ぶ際は、編集画面の使いやすさも重要です。社員がスムーズに情報を追加、修正できるかどうかは、社内wikiの定着率や運用効率に直結します。

直感的な操作が可能であれば、専門知識がなくても誰でも簡単に文章作成や表・画像の挿入などができ、情報の蓄積がスムーズになります。

また、マークダウン記法やリッチテキスト対応の有無もポイントです。操作が複雑だと入力のハードルが上がり、更新が滞る原因になります。

セキュリティ性が高いか

社内wikiに蓄積されるナレッジは、企業にとって極めて重要な情報資産です。万が一社外に漏洩すると、大きな損害を招くだけでなく、企業ブランドや信用の低下にも直結します。

たとえ重要度の低い情報であっても流出自体が問題視され、消費者や取引先からの信頼を失うリスクがあります。

そのため、社内wikiツールを選ぶ際にはアクセス権限管理や通信の暗号化、ログ管理など企業利用に耐えうるセキュリティ機能が備わっているかを、綿密に確認することが欠かせません。

サポート体制が充実しているか

社内wikiツールを定着させるには、機能性だけでなくサポート体制の充実度も重要な判断基準です。導入時には初期設定やデータ移行をスムーズに進められる支援があるかを確認しましょう。

また、運用中に不具合や疑問が生じた際に、迅速かつ的確に対応してくれるトラブルシューティング体制が整っていることも欠かせません。さらに、定期的なアップデートや機能改善が行われているかどうかは、長期的に安心して使い続けられるかを左右します。

困ったときにすぐ頼れる体制があれば、ITリテラシーが乏しい職場でも安心して利用でき、定着率の向上につながるでしょう。

社内wikiツールを利用するメリット5選

社内wikiを利用することで、以下のようなメリットが得られます。

- メリット①業務の属人化を防止できる

- メリット②社内の人材育成・業務引き継ぎコストを削減できる

- メリット③業務の効率化が期待できる

- メリット④社内での問い合わせや質問が減る

- メリット⑤情報管理を効率化できる

>関連記事:社内wikiとは?導入のメリットと定着の失敗例、おすすめツール3選を紹介

メリット①業務の属人化を防止できる

社内wikiツールに社内の情報・ノウハウを誰でもアクセスできる形で残すことで、業務の属人化を防げます。

「ある個人しか情報・ノウハウを知らない」状態をなくし、共有された内容にもとづいてすべての社員が同じように作業を進められます。

情報の蓄積だけであれば、WordやExcelの活用も可能です。しかしこれらは、中身を検索しにくいデメリットがあります。

一方で社内wikiツールは検索性が高いため、社員の誰もが簡単に必要な情報にたどり着けます。情報やノウハウの蓄積だけでなく共有にも最適である点が、業務の属人化防止に効果的です。

>関連記事:ナレッジ共有とは?進める方法や成功させるポイント、役立つツールを紹介

メリット②社内の人材育成・業務引き継ぎコストを削減できる

人材の育成や業務の引き継ぎをおこなうとき、担当者が直接1から指導していると時間がかかります。指導の間は担当者の業務も停止しているので、効率的とは言えないでしょう。

そこで社内wikiに必要な情報をまとめておけば、教育や引き継ぎにかかる時間を削減できます。

社内wikiで調べればわかるので、最低限の指導で済みます。新人が自分のペースで学習できる環境が整うのもポイントです。

>関連記事:【無料】引き継ぎ書テンプレート・例文10選!作り方の手順も解説

メリット③業務の効率化が期待できる

社内wikiには業務に関するノウハウや重要な情報、マニュアルがすべてまとめられているので、業務中に疑問が生じてもすぐに調べて解決できます。

知りたい情報がどこにあるかわからなかったり、担当者への確認が必要だったりすると、業務が停滞する可能性があるでしょう。

社内wikiツールを活用するとこのような心配は不要で、すぐに知りたい情報にたどり着けます。無駄な作業や確認時間が減るため、業務の効率化が期待できます。

メリット④社内での問い合わせや質問が減る

社内wikiツールの導入により、問い合わせや質問が減るため、業務効率化につながります。

業務を行うにあたって、わからないことは必ず出てきます。そのたびに上司や同僚に質問をしていると、返答に追われてしまい、他の業務に支障が出てくるでしょう。

社内wikiツールを導入すると、上司や同僚に質問をせずに直接社内wikiツールで聞きたいことを聞けます。

これにより、問い合わせる数が減るので、お互いに負担軽減ができ、作業効率化を期待できるでしょう。

メリット⑤情報管理を効率化できる

社内wikiに情報を一元化することで、従来のように部署ごとのサーバーや個人PCにデータが分散し、管理が煩雑化する問題を解消できます。

検索機能を活用すれば必要な情報を迅速に探し出せ、業務効率が大幅に向上するでしょう。さらに、閲覧・編集権限を柔軟に設定できるため、全社員向けの情報と機密情報を分けて管理・共有することが可能です。

過去の情報も容量を気にせず保存できるため、紙文書に比べて管理の負担を軽減し、ナレッジを長期的に活用できます。

社内wikiツールをスムーズに導入するためのポイント

社内wikiツールをスムーズに導入するためのポイントは、以下の4つです。

- 社内wiki推進チームを立ち上げる

- 特定の部署・チームからスモールスタートする

- 運用ルールを決めておく

- 事前にコンテンツを用意する

>関連記事:社内wikiの導入の成功事例を紹介!活用までの完全マニュアル|メリットや失敗しないためのポイントを解説

社内wiki推進チームを立ち上げる

社内wikiツールは導入後、自動的に社内で活用されるものではありません。活用方法や便利さを浸透させるためには、啓蒙活動が重要です。

その役割を担う組織として、社内wiki推進チームを立ち上げたり、部署やチームごとに社内wiki推進担当者を決めたりすると導入がスムーズに進みます。

特定の部署・チームからスモールスタートする

社内wikiツールを導入する際、いきなり全部署に導入しないこともポイントです。

テスト的に特定の部署からスタートし、まずはツールを利用する体制を整えましょう。効果が実感できてから利用部署を広げていくのがおすすめです。

運用ルールを決めておく

推進チームのメンバーが中心となって、運用ルールを作成しましょう。具体的には、他ツールとの使い分けやユーザーの権限設定、更新のタイミング、ファイル名などがあります。

社内wikiツールが浸透しやすいよう、利用のハードルを下げられるかどうか意識しながらルールを決めると効果的です。

事前にコンテンツを用意する

社内wikiとしてのコンテンツをあらかじめ用意したうえで、社内での利用を開始しましょう。

1からページを作成するのは、ユーザーにとってハードルが高いです。気軽に利用できるように、すでに用意されたコンテンツを閲覧するところから始めるのがおすすめです。

利用開始後は必要に応じて、推進チーム以外のメンバーにも既存のコンテンツを適宜更新してもらいましょう。

社内wikiツール導入の失敗例

社内wikiツールの導入の失敗例は、以下の3つです。

- 目的・運用ルールが明確化されていない

- ツールが使いにくい

- 管理者がいない

それぞれの失敗例について、詳しく見ていきましょう。

目的・運用ルールが明確化されていない

社内wikiの活用目的が曖昧だと、従業員は利用価値を感じられず定着しにくくなります。社内wikiでナレッジを蓄積する意義が伝わらなければ、従来の方法のほうが効率的に感じるケースもあるでしょう。

また、カテゴリやタグ付けが整備されていないと検索性が低下し、担当者に聞いたほうが早いと判断される可能性があります。その結果、既存ツールと役割が曖昧になり、情報が一元化できなくなります。

定着を促すには、社内wikiの目的を明確にし、従業員に利用メリットを具体的に示すことが重要です。既存ツールとの棲み分けをおこない、投稿フォーマットや分類ルールを設け、管理体制を構築することで円滑な運用が可能になります。

ツールが使いにくい

社内wikiツールを導入する場合は、使いやすさが定着の鍵を握ります。投稿や公開の手続きが煩雑だったり、デザイン性や機能性が低いと、利用者が減り定着に苦労する恐れがあります。

とくに、検索性の低いツールだと、人に聞いたほうが早いと判断され、利用されにくくなるでしょう。

そのため、導入時には、以下のような不便さを避けることが大切です。

- 公開手続きが複雑

- マークダウン記法が使えない

- 画像編集ができない

- 動作が重い

上記のような課題を解決したツールを選ぶことで、社内wikiは業務に根付きやすくなります。

管理者がいない

社内wikiを効果的に活用するには、管理者の設置が欠かせません。

管理者がいないと、不要な情報や古いデータが放置され、有用な情報が埋もれてしまいます。その結果、利用者が減少し、せっかくの仕組みが機能しなくなるおそれがあります。

たとえば、古い料金表を参照して誤った提案をしたり、更新されていないマニュアルをもとに作業をやり直したりするなどのトラブルが発生しかねません。

管理者が投稿や編集のルールを定め、内容をチェックすることで、情報の質を保ちながら最新状態を維持できます。運用を継続的に監視し改善すれば、社内wikiは信頼性の高いナレッジ基盤として定着するでしょう。

社内wikiツールを定着させるコツ

社内wikiを定着させるためには、以下のコツを意識しましょう。

- 見てもらえるようにデザインを工夫する

- 誰でも簡単に編集・追加ができる設計にする

- 使用ルールと権限管理を明確にする

- 最新の状態になるよう定期的に更新する

それぞれ詳しい内容を解説します。

見てもらえるようにデザインを工夫する

社内wikiは、せっかく作成しても社員が閲覧しなければ意味がありません。そのため、情報の見やすさを意識したデザインが重要です。

文字ばかりのページでは読みにくく、必要な情報を探すのに時間がかかります。見出しや箇条書きを活用し、図表や画像を適切に入れることで視認性を高められるのが効果的です。

また、スマホやタブレットでも見やすいレスポンシブ対応を意識すると、現場や外出先からの利用がスムーズになります。読みやすさと探しやすさを重視したデザインに整え、自然と活用頻度を増やすことで、定着につなげましょう。

誰でも簡単に編集・追加ができる設計にする

社内wikiを長く活用するには、特定の担当者だけでなく、誰もが気軽に情報を追加・更新できる仕組みが大切です。

操作が複雑だと更新が滞り、情報が古くなりやすくなります。直感的に使えるUIやテンプレート機能を備えたツールを選ぶと、初心者でも安心して編集可能です。

また、入力ルールやフォーマットを統一しておくことで、誰が書いても読みやすい記事が作成可能です。全社員が、自分も貢献できると感じられる環境を整えることで、情報共有の文化が自然に根づくでしょう。

使用ルールと権限管理を明確にする

社内wikiを安心して運用するためには、利用ルールと権限管理をきちんと決めておくことが不可欠です。

誰でも編集できる状態では便利な一方で、誤った情報や不適切な記載が残ってしまうリスクもあります。そのため、編集権限や公開範囲を役職や部署ごとに設定すると安心です。

たとえば、人事情報や機密性の高い文書は限定公開とし、一般的な業務マニュアルは全社員が閲覧可能にするといった工夫です。

利用ルールを明文化し、研修やマニュアルで共有することで、トラブルを未然に防ぎながら、安心して活用できる環境を構築できるでしょう。

最新の状態になるよう定期的に更新する

社内wikiが定着しにくい原因は、情報が古いまま放置されることです。正しく役立つ情報源とするためには、定期的な更新が欠かせません。

更新担当者を明確に決める、更新日を記録する、古い情報にはアーカイブのラベルをつけるなどの工夫を取り入れると、管理しやすくなります。

また、定期的に情報を見なおす日を設定し、部署ごとに確認をおこなう仕組みを導入すると、常に最新の内容を維持できます。

社員が「ここを見れば正しい情報がある」と信頼できる状態を作ることで、社内wikiは定着し、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

社内wikiツールの導入成功事例

社内wikiはマルチに使えるツールだからこそ、具体的な導入イメージが掴みにくい方もいるのではないでしょうか。そこで、弊社のサービスNotePMを導入した企業を例に、導入の経緯や効果を紹介します。

リモートワークで必要な情報にアクセスできる環境を構築|株式会社サン・アドセンター

求人広告事業をおこなう同社では、2020年にリモートワークを導入開始したものの、ビジネスチャットで「あのファイルどこですか?」といった問い合わせが飛び交っていたそうです。

そこで、NotePMを導入して分散していた情報を一箇所に集約すると、各自で必要な情報を探せるようになり、生産性向上に繋がりました。

>関連記事:【導入事例】リモートワークで必要な情報にアクセスできる環境を構築 – 株式会社サン・アドセンター

ナレッジ共有で新たなサポート体制を構築|株式会社相鉄ホテルマネジメント

同社では直営ホテルで築いたノウハウをパートナーホテルへ伝えるにあたり、担当者によって知識や情報量にバラツキがあったそうです。

NotePMの導入により、全社で効率的にノウハウを共有できるようになりました。NotePMは誰もが簡単に使用できて、ノウハウのアップデートもしやすいため、社内ですぐに浸透したとのことです。

>関連記事:【導入事例】 ナレッジ共有で新たなサポート体制を構築 – 株式会社相鉄ホテルマネジメント

情報の見える化で実践的な研究の推進へ|国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学

名古屋大学の大学院では、企業と共同でおこなうプログラムにおける情報共有の場としてNotePMを導入しました。

学生・教職員・企業が利用できるプラットフォームを作成し、研究のアイデアやMTG議事録、シラバス、学会概要などの情報を公開しています。

>関連記事:【導入事例】学生・教員・企業をつなぐプラットフォームに!情報の見える化で実践的な研究の推進へ – 名古屋大学

社内wikiツールを活用して社内情報を効率的に管理・共有しよう

社内wikiツールは、情報を一元管理し、検索性を高めることで業務効率を飛躍的に向上させてくれます。

具体的には、属人化防止や教育コスト削減、問い合わせ対応の削減など、多くのメリットがあります。重要なのは、目的を明確にし、使いやすく継続的に活用できる仕組みを整えることです。

本記事で紹介したツールや事例を参考に、自社に最適な社内wikiを導入し、ナレッジを活かした強い組織づくりを実現しましょう。